新型プレリュードのパワートレイン詳細!e:HEVハイブリッドシステムとモーター出力を解説

2023年のジャパンモビリティショーで衝撃の復活を遂げた新型プレリュード。

その流麗でスペシャリティクーペとしての存在感を放つデザインに、往年のファンだけでなく、新世代のクルマ好きからも熱い視線が注がれています。

しかし、デザインと並んで、あるいはそれ以上に注目されているのが、そのボンネットの下に収められる「新型プレリュード パワートレイン」の全貌です。

すでにホンダからは「ハイブリッドモデルである」ことが公表されていますが、「プレリュード」という名機に搭載される新型プレリュード ハイブリッドシステムとは、一体どのようなものなのでしょうか。

この記事では、単なるエンジンスペックの紹介に留まらず、新型プレリュードの心臓部となる「新型プレリュード パワーユニット」の核心、「e:HEV(イーエイチイーブイ)」ハイブリッドシステムの仕組み、そしてその走りの主役となる「モーター出力」の役割について、エンジン記事よりもさらに深く、徹底的に解説します。

電動化時代の「操る喜び」を、ホンダがどのようにプレリュードで表現しようとしているのか。

その答えは、この革新的なパワートレインの中に隠されています。

新型プレリュードのパワートレインは「SPORT e:HEV」で確定

まず結論から申し上げると、新型プレリュードに搭載されるパワートレインは、ホンダの最新世代ハイブリッドシステムである「SPORT e:HEV」であることが確実視されています。

具体的には、現行のシビックe:HEVやアコード、ステップワゴンe:HEVなどに搭載されている「2.0L 直噴アトキンソンサイクルエンジン + 2モーター内蔵電気式CVT」のユニットがベースとなります。

ここで重要なのは、単なる「e:HEV」ではなく、「SPORT」の名が冠される可能性が極めて高いという点です。

これは、新型プレリュードが単なるエコカーではなく、その名の通り「スペシャリティ・スポーツクーペ」として、走りの楽しさを最重要視していることの現れです。

従来のハイブリッドカーが持つ「燃費は良いが、走りは退屈」というイメージを覆す、強力なパワーユニットが与えられます。

なぜ今、プレリュードに「ハイブリッド」が選ばれたのか?

往年のプレリュードファンにとって、「プレリュードといえばVTEC」というイメージが強いかもしれません。

高回転まで一気に吹け上がる自然吸気エンジンこそが、ホンダスポーツの象徴でした。

では、なぜ復活するプレリュードは、純粋なガソリンエンジンではなく、新型プレリュード ハイブリッドシステムを採用したのでしょうか。

その背景には、現代の自動車業界を取り巻く二つの大きな潮流があります。

一つは、言うまでもなく世界的な「環境規制(CAFEなど)」の強化と「カーボンニュートラル」への要求です。

大排気量・高出力のガソリンエンジンは、もはやそれ単体では存続が難しい時代になりました。

もう一つの理由は、ホンダ自身の「電動化時代の『操る喜び』」の追求です。

ホンダは、単に規制をクリアするため(だけ)に電動化を選ぶのではなく、モーターが持つ「瞬時に最大トルクを発生できる」という特性こそが、内燃機関を超える「新たな走りの楽しさ」を生み出すと確信しています。

つまり、新型プレリュードのハイブリッド化は、時代の要請に応える「守り」の選択であると同時に、モータードライブという新しい武器を手に入れる「攻め」の選択でもあるのです。

【徹底図解】新型プレリュード パワーユニット「e:HEV」の全貌

それでは、新型プレリュード パワートレインの核心である「SPORT e:HEV」とは、一体どのようなシステムなのでしょうか。

このシステムを深く理解することが、新型プレリュードの走りを理解する鍵となります。

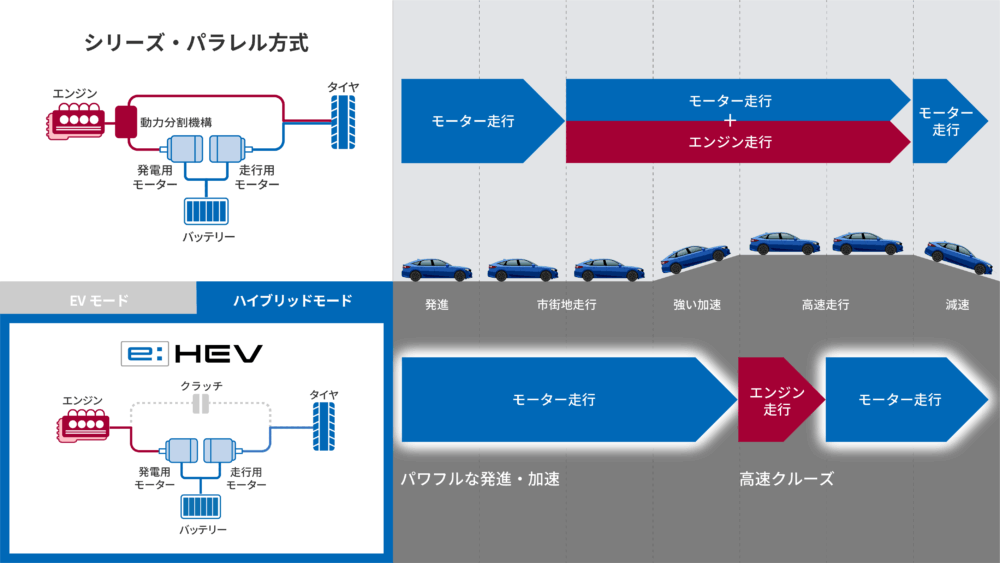

e:HEVは「シリーズ式」と「パラレル式」の“良いとこ取り”

世の中には様々なハイブリッドシステムが存在しますが、大きく分けると「シリーズ方式」と「パラレル方式」に大別されます。

- シリーズ方式(日産 e-POWERなど)

エンジンは発電に徹し、走行は100%モーターで行います。 メリットはEV(電気自動車)のようなシームレスで力強い加速感ですが、高速巡航時は発電ロスが大きく燃費が悪化しやすい欠点があります。 - パラレル方式(トヨタ THS-IIなど)

エンジンとモーターの両方の動力を使って走行します。 動力分割機構(遊星歯車など)を使い、複雑な制御で効率を最大化します。 高速巡航は得意ですが、構造が複雑で、加速時に「ラバーバンドフィール」と呼ばれるエンジンの回転と速度の上昇がズレる感覚が出やすい特徴があります。

ホンダの「e:HEV」は、これら二つの方式の「最も効率的な部分」だけを切り取って組み合わせた、非常にクレバーなシステムです。

基本的には「モーター走行(シリーズ方式)」をメインとしながら、高速巡航時のみ「エンジン走行(パラレル方式)」に切り替える、という仕組みを持っています。

走行シーンで切り替わる「3つのドライブモード」

e:HEVは、走行状況に応じて以下の3つのモードを自動的かつシームレスに切り替えます。

ドライバーは特別な操作を意識する必要はありません。

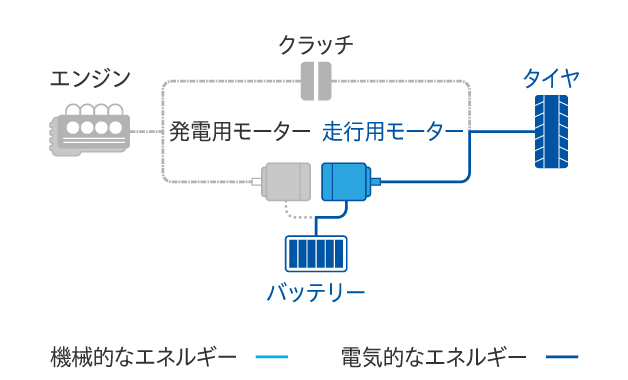

1. EVドライブモード

発進時や市街地での低速走行(約40km/h以下)、あるいはバッテリー残量に余裕がある状態での巡航時に選択されます。

このモードではエンジンは完全に停止しており、バッテリーからの電力のみで走行用モーターを駆動させます。

感覚としては、まさに電気自動車(EV)そのものです。

騒音や振動がなく、アクセルを踏んだ瞬間から滑らかに加速します。

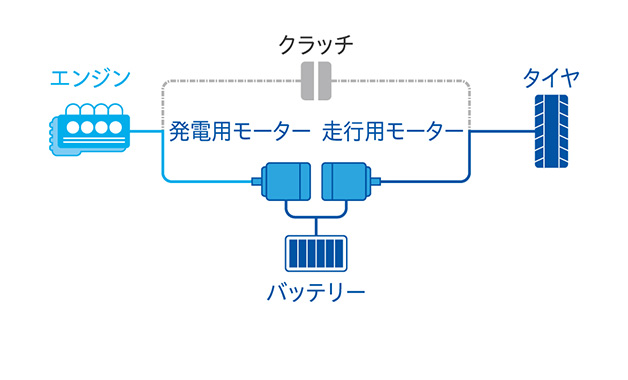

2. ハイブリッドドライブモード

市街地での走行の大半、そして力強い加速が必要な場面(登坂や追い越し)で選択されます。

ここがe:HEVの最大の特徴です。

エンジンは始動しますが、その動力はタイヤには一切伝わりません。

エンジンは「発電機を回すため」だけに作動し、そこで生み出された電力を使って「走行用モーター」がタイヤを駆動させます。

つまり、この状態は日産のe-POWERと同じ「シリーズハイブリッド」として動作します。

エンジンは常に最も熱効率の高い回転数(例:2000rpm前後)で回り続けるため、燃費効率が劇的に向上します。

ドライバーが体感する加速は100%モーターによるものなので、非常に強力かつダイレクトです。

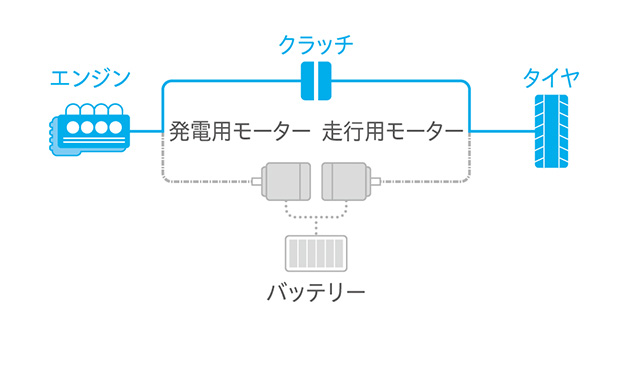

3. エンジンドライブモード

高速道路での巡航時(約80km/h~)など、一定の速度で走り続ける場面で選択されます。

この速度域になると、モーターで走るよりも、高効率なアトキンソンサイクルエンジンで直接タイヤを駆動させた方が、エネルギーロスが少なく効率的になります。

システムは「ロックアップクラッチ」を接続し、エンジンの動力をそのままタイヤに伝達します。

感覚としては、マニュアル車のトップギア(5速や6速)で巡航している状態に近いです。

もし追い越しなどで一時的により大きなパワーが必要になった場合は、バッテリーからの電力でモーターが瞬時にアシスト(ブースト)を行います。

e:HEVは、発進から中速域までは「EVモード」と「ハイブリッドモード(シリーズ式)」を使い分け、高速巡航時のみ「エンジンモード(パラレル式)」を使う。

この合理的な切り替えこそが、新型プレリュード パワーユニットの核心技術です。

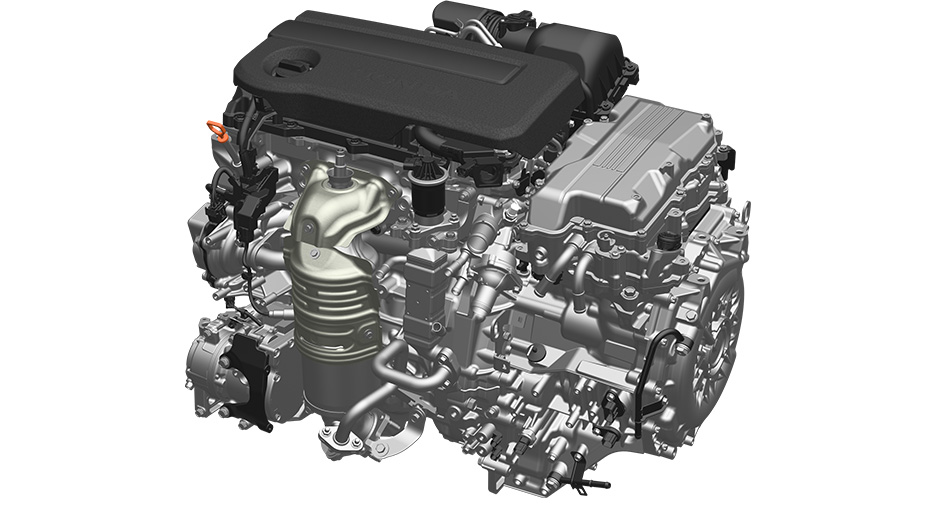

「e:HEV」を構成する主要コンポーネント

この複雑な制御を実現するため、新型プレリュード パワーユニットは以下の主要な部品で構成されています。

1. 2.0L アトキンソンサイクル直噴エンジン

ベースとなると予想されるのは、シビックe:HEVに搭載されている「LFC-H4」型 2.0L 直列4気筒 直噴エンジンです。

このエンジンは、一般的な「オットーサイクル」ではなく、吸気バルブを遅く閉じる「アトキンソンサイクル」を採用しています。

これにより、圧縮比よりも膨張比を大きくすることができ、熱効率を極限まで高めています(シビックe:HEVでは世界トップクラスの最大熱効率41%を達成)。

最高出力は141ps程度と控えめですが、前述の通りこのエンジンの主な役割は「発電」です。

最も効率の良い回転域で静かに回り、効率よく電気を生み出すことに特化しています。

2. 走行用モーター(駆動用モーター)

こちらが、新型プレリュードの「真のエンジン」と言える部品です。

e:HEVの走行の大半(ハイブリッドモード、EVモード)は、このモーターが担当します。

シビックe:HEVでは、最高出力135kW(184ps)、最大トルク315N・m(32.1kgm)という、一昔前の3.0L V6エンジンを凌駕する強力なスペックを誇ります。

モーターの最大の特徴は、回転数がゼロの状態から瞬時に最大トルクを発生できることです。

アクセルを踏んだ瞬間に、シートに押し付けられるようなダイレクトな加速感が得られます。

新型プレリュードでは、このモーターがさらに高出力化・高トルク化される可能性も十分に考えられます。

3. 発電用モーター(ジェネレーター)

エンジンと直結しており、エンジンの力でこのモーターを回して発電します。

ハイブリッドモードにおける電力供給の源であり、同時に減速時には回生ブレーキとして機能し、バッテリーを充電する役割も担います。

4. PCU(パワーコントロールユニット)

エンジン、二つのモーター、そしてバッテリーの間でやり取りされる大電流を精密に制御する「頭脳」です。

ドライバーのアクセル操作や車速、バッテリー残量などを瞬時に計算し、「EV」「ハイブリッド」「エンジン」の3つのモードをシームレスに切り替える役割を担います。

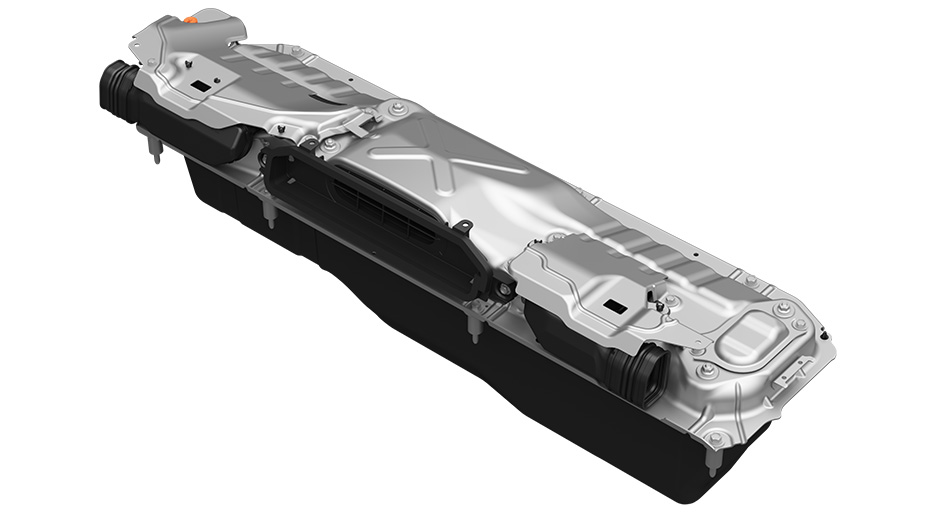

5. IPU(インテリジェントパワーユニット)

高出力のリチウムイオンバッテリーと、それを制御するシステムを一体化したパッケージです。

EVモード時の電力源であると同時に、ハイブリッドモードやエンジンモードで加速する際の「ブースト電力」を供給し、減速時の回生エネルギーを溜め込む「バッファ」としても機能します。

PHEV(プラグインハイブリッド)ではないためバッテリー容量は比較的小さいですが、その分、充放電性能に優れ、モーターの瞬発力を力強くサポートします。

新型プレリュードでは、クーペの命である低い重心を実現するため、このIPUがリアシート下などの低い位置に巧みに配置されるはずです。

新型プレリュードの「モーター出力」が走りの主役である理由

ここまで解説してきたように、新型プレリュード パワートレインの主役は、エンジンではなく「走行用モーター」です。

新型プレリュードのスペック表を見たとき、エンジンの「141ps」という数値だけを見て「パワー不足だ」と判断するのは早計です。

本当に注目すべきは、モーターの「184ps / 315N・m」(シビックe:HEV参考値)という数値です。

特に315N・mという大トルクが、アクセルを踏んだ瞬間に立ち上がる走りは、従来の2.0L自然吸気エンジン(例えばS2000やインテグラ タイプR)とは全く異なる、新しい種類の「速さ」と「快感」を提供します。

「CVT」ではない、ダイレクトな加速フィール

e:HEVは「電気式CVT」という名称が使われることがありますが、これは従来のベルトやプーリーを使った「CVT(無段変速機)」とは全くの別物です。

加速の主体であるハイブリッドモード時、e:HEVには物理的な変速機は介在しません。

エンジンの回転を発電機で電気に変え、その電気でモーターを回しているだけです。

そのため、加速感は非常にダイレクト。

アクセル開度とモーターの駆動力が直結した、EVのようなリニアなフィーリングが味わえます。

従来のCVT車で感じられた「エンジン音だけが先に高まって、速度が後からついてくる」というようなラバーバンドフィールは、e:HEVのハイブリッドモードには存在しないのです。

(ただし、エンジンが発電のために一定の回転数で回るため、速度とエンジン音が必ずしもリンクしない「違和感」を感じることはあります。これについては後述します。)

ライバル特許比較:e:HEVはトヨタや日産と何が違うのか?

新型プレリュード ハイブリッドシステム(e:HEV)の優位性を理解するために、国内の主要なライバルシステムと比較してみましょう。

vs トヨタ「THS-II」(プリウス、クラウン)

トヨタのハイブリッドシステム「THS-II」は、「動力分割機構」として遊星歯車(プラネタリーギア)を使っているのが最大の特徴です。

エンジンの力を「発電」と「タイヤの駆動」の二つに常時振り分け、同時にモーターの力もそこに合成します。

常にエンジンとモーターが協調して最適な効率(燃費)を追求するシステムであり、その完成度は非常に高いです。

一方、e:HEVは「モーターで走る(シリーズ式)」か「エンジンで走る(パラレル式)」かを、クラッチで明確に切り替えます。

e:HEVは市街地走行のほぼ全てをモーター駆動でまかなうため、THS-IIよりも「EV感」が強く、ダイレクトな加速フィールを得やすい構造になっています。

vs 日産「e-POWER」(セレナ、エクストレイル)

日産の「e-POWER」は、エンジンを発電専用とし、走行は100%モーターで行う「シリーズハイブリッド」です。

エンジンはタイヤとは一切繋がっていません。

そのため、走行フィールは完全にEVそのものであり、非常にシンプルで分かりやすい魅力があります。

この「電気に変換する」というプロセスで必ずエネルギーロスが発生するため、高速巡航燃費がe-HEVやTHS-IIに比べて不利になる傾向があります。

e:HEVは、このe-POWERが苦手とする高速巡航時のみ「エンジンドライブモード」に切り替え、エンジンで直接タイヤを回すことで、このロスを解消しています。

つまり、e:HEVは「e-POWERのEVフィール」と「ガソリン車の高速巡航効率」を両立させた、非常に合理的なシステムと言えるのです。

新型プレリュード ハイブリッド特有のチューニングを考察

新型プレリュードに搭載されるe:HEVは、シビックやアコードと全く同じものではなく、スペシャリティクーペ専用の特別なチューニングが施されるはずです。

ここでは、その具体的な内容を考察します。

モーター出力はシビックe:HEV (184ps) 以上か?

プレリュードは、シビックの上位に位置する「スペシャリティ」モデルです。

シビックと同じ184ps/315N・mのままでは、車格に見合った「特別感」や「動力性能」をアピールしにくい可能性があります。

考えられるのは、より強力なモーターの採用、あるいはバッテリーからのブースト電力を高めるソフトウェア制御により、システム全体としての出力を向上させてくる可能性です。

例えば、アコードやCR-Vに搭載されているe:HEVのモーター(同じ184psだが制御が異なる)や、さらにその上のパワーユニットが準備されるかもしれません。

200psを超えるシステム出力となれば、「スポーツハイブリッド」として明確な差別化が図れるでしょう。

「リニアシフトコントロール」の搭載は確実か

e:HEVのハイブリッドモード(シリーズ式)では、エンジンが発電のために一定回転で回り続けるため、加速していく速度とエンジン音がリンクせず、「違和感がある」という指摘が一部にありました。

この「スポーツ走行時の高揚感の欠如」を解決するために、ホンダは「リニアシフトコントロール」という技術を開発しています。

これは、あえてエンジンの回転数を、あたかも有段ギアのAT車がシフトアップしていくかのように、段階的に上下させる制御です。

アクセルを全開にすると、「ブォーン!…ブォーン!…」とエンジン音がリズミカルに変化し、速度の上昇とシンクロします。

この技術はすでに新型CR-V e:HEVやシビックe:HEVの後期型(海外)で採用されており、走りの「官能性能」を重視する新型プレリュードには、間違いなく搭載されるでしょう。

バッテリー搭載位置と重量配分

新型プレリュード パワーユニットは、エンジン、モーター、PCU、そしてIPU(バッテリー)と、多くの重量部品で構成されます。

スポーツクーペにとって最も重要なのは、これらの重量物をいかに低く、そして車体の中心に近く配置するか(低重心化・マスの集中)です。

特にIPU(バッテリー)は重量があるため、これをリアシート下や車両中央の床下など、可能な限り低い位置にマウントすることが、プレリュードの運動性能を決定づける上で極めて重要になります。

ホンダが誇るシャシー技術で、これらのハイブリッドコンポーネントを最適にレイアウトし、前後重量配分にも優れたクーペボディを設計してくることは間違いありません。

まとめ:新型プレリュードのパワートレインは「電動時代のVTEC」である

今回は、新型プレリュード パワートレインの核心である「2.0L SPORT e:HEV」ハイブリッドシステムについて、その仕組みからライバルとの違い、そして専用チューニングの可能性まで、徹底的に深掘りしました。

新型プレリュード パワーユニットは、単なる燃費志向のエコシステムではありません。

その本質は、「走行の大半を、ガソリン車のV6 3.0Lエンジンを凌駕する大トルクモーターで駆動する」という、極めてスポーティなものです。

市街地では「EV」のように静かで滑らかに。

加速時は「シリーズハイブリッド」としてモーターが強烈にダッシュ。

高速巡航時は「エンジン」が最も効率よくタイヤを回す。

この合理的な3モードの切り替えこそが、ホンダのエンジニアリングの粋を集めた回答です。

かつてホンダが、可変バルブタイミングリフト機構「VTEC」によって、高回転での圧倒的なパワーと低回転での実用性を両立させ、世界を驚かせたように。

この「e:HEV」は、環境性能と「操る喜び」という相反する要求を、モーターとエンジンという二つの力を緻密に制御することで両立させる、「電動化時代のVTEC」と呼ぶべき革新的な新型プレリュード ハイブリッドシステムなのです。