ホンダN-BOXの購入を検討している方や、現在オーナーである多くの方が「このN-BOXは一体何年乗れるのだろうか?」という疑問をお持ちではないでしょうか。

軽自動車の耐久性が飛躍的に向上した現代において、N-BOXの本当の寿命や、走行距離に応じた適切なメンテナンスについて知ることは非常に重要です。

Nボックスは何年乗れる車ですか?という問いに答えるならば、適切なケアをすれば驚くほど長く乗り続けることが可能です。

この記事では、Nボックスの寿命はどれくらいですか?という基本的な疑問から、N-BOXのターボの寿命はどのくらいですか?といった具体的なモデルに関する内容まで、あらゆる角度から徹底解説します。

例えば、走行距離と寿命の関係、そして何万キロまで乗れるのかという具体的な目標、さらには30万キロや40万キロといった驚異的な領域に到達した事例も紹介します。

また、壊れやすいとされる部品の有無や、10万キロという節目で必要になる交換部品、経済的な視点から見た5年落ちのN-BOXの相場はいくらですか?という疑問、10万キロを超えた際の買取相場、そして20万キロでの下取り価格の実情まで、N-BOXと長く付き合うためのリアルな情報をお届けします。

この記事を読めば、あなたのN-BOXの価値を最大限に引き出し、最適な乗り換え時期を見極めるための知識が身につくはずです。

この記事でわかること

- N-BOXの統計データに基づく平均的な寿命

- 走行距離ごとのメンテナンス項目と費用目安

- ターボ車とNA車の寿命やメンテナンスの違い

- 年式や走行距離に応じた下取り・買取相場

N-BOXは何年乗れる?統計データで見る真実

- ①Nボックスの寿命はどれくらいですか?

- ②N-BOXの走行距離と寿命の関係

- ③N-BOXのターボの寿命はどのくらいですか?

- ④壊れやすいと言われる部品とその対策

- ⑤結局、N-BOXは何万キロまで乗れるのか

①Nボックスの寿命はどれくらいですか?

「軽自動車は寿命が短い」というイメージは、もはや過去のものです。

現代の技術、特にN-BOXのようなトップクラスの軽自動車においては、その常識は完全に覆されています。

まず結論から言えば、適切なメンテナンスを継続することで、N-BOXは20万キロ、あるいは15年以上にわたって快適に乗り続けることが十分に可能です。

これは単なる希望的観測ではなく、多くのユーザー体験や専門家の意見、そして統計データによって裏付けられています。

実際に、2024年の統計データによると、日本の軽乗用車の平均使用年数は16.21年に達しており、これは普通乗用車の13.32年を上回る数値です。

このデータは、軽自動車が普通車以上に長く使われているという事実を明確に示しています。

寿命には2つの側面がある

N-BOXの寿命を考える上で重要なのは、「機械的寿命」と「経済的寿命」という2つの視点です。

- 機械的寿命

エンジンやボディが物理的に限界を迎え、走行が不可能になるまでの期間。 - 経済的寿命

修理費用が車両の価値を上回ったり、税金の増額など維持費が割に合わなくなったりするタイミング。

多くのオーナーが車を手放すのは、前者の「機械的寿命」ではなく、後者の「経済的寿命」が来たタイミングであることがほとんどです。

例えば、新車登録から13年を超えると軽自動車税が増税されるといった制度も、経済的寿命を判断する一つの要因となります。

つまり、N-BOXと長く付き合う秘訣は、物理的に壊れるまで乗り続けることだけを考えるのではなく、これらの経済的な転換点を理解し、計画的にメンテナンスを行っていくことにあります。

②N-BOXの走行距離と寿命の関係

車の寿命を測るもう一つの重要な指標が走行距離です。

一般的に、走行距離が長くなるほど各部品は摩耗し、故障のリスクは高まります。しかし、N-BOXのポテンシャルは私たちが思う以上に高いものです。

前述の通り、20万キロはN-BOXにとって現実的なベンチマークと言えます。

この距離を達成するためには、日々のメンテナンスが不可欠です。

特に重要なのがエンジンオイルの交換で、これは車の心臓部であるエンジンを保護するための最も基本的なメンテナンスとなります。

一方で、「距離よりも年数による劣化の方が大きい」という視点も重要です。

車は走行しなくても、ゴム部品や樹脂パーツは時間と共に硬化・劣化し、バッテリーなどの消耗品も寿命を迎えます。

例えば、あまり乗らない車であっても、タイヤは紫外線やオゾンの影響でひび割れ、数年で交換が必要になるケースがあります。

走行距離が少なくても、年数が経過していれば点検や部品交換が必要になるということですね。

車のコンディションは、走行距離と経過年数の両方から総合的に判断することが大切です。

このように、N-BOXの寿命は単一の要素で決まるのではなく、走行距離、経過年数、そして何よりもメンテナンスの質という3つの要素が複雑に絡み合って決まるのです。

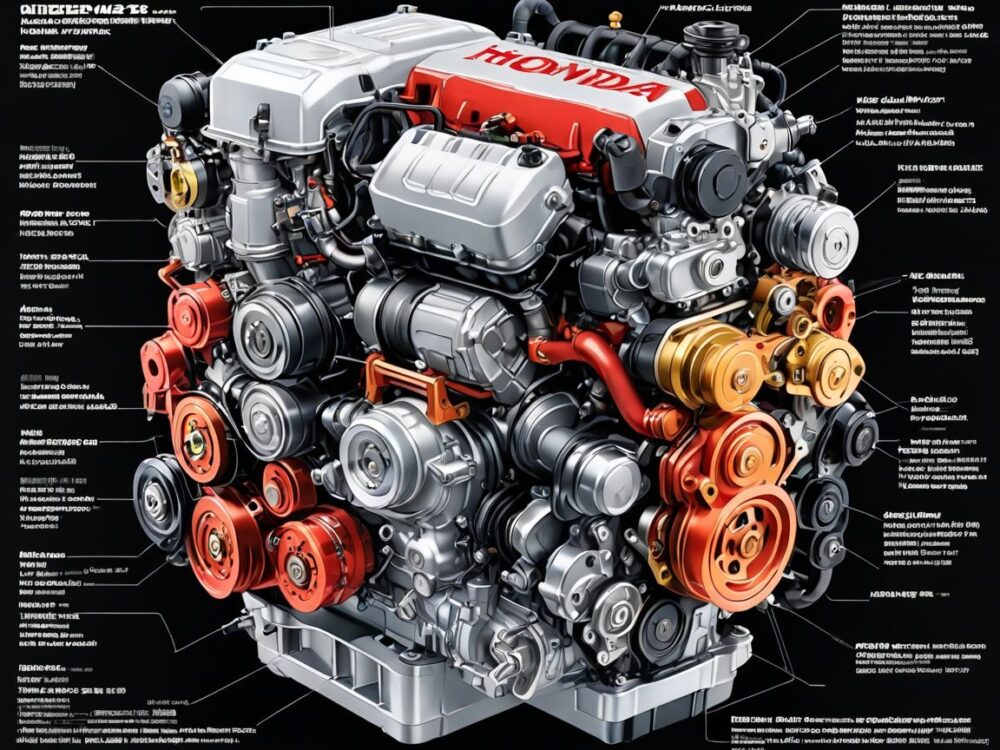

③N-BOXのターボの寿命はどのくらいですか?

N-BOX選びで悩むポイントの一つが、パワフルな「ターボモデル」とシンプルな「NA(自然吸気)モデル」の選択です。

寿命とメンテナンスの観点から見ると、この2つには明確な違いがあります。

構造的な寿命はNAモデルに分がある

一般的に、エンジンにかかる負荷が少なく、部品点数も少ないNAモデルの方が構造的には長持ちすると考えられています。

ターボチャージャーは、排気のエネルギーを利用して圧縮した空気をエンジンに送り込むことでパワーを生み出す精密な部品であり、それ自体が高温・高回転にさらされるため、故障のリスク要因となり得ます。

ターボ車の生命線はオイル管理

ターボモデルの寿命を左右する最大の鍵は、エンジンオイルの管理です。

ターボチャージャーは1分間に数万〜十数万回転という超高速で回転し、非常に高温になります。その潤滑と冷却を全面的に担っているのがエンジンオイルなのです。

メーカーは5,000kmごとのオイル交換を推奨していますが、専門家や整備士の多くは、特に市街地走行が多い「シビアコンディション」下では、2,500km〜4,000kmごとという、より短いサイクルでの交換を強く推奨しています。

ターボチャージャーの修理費用は高額

もしターボチャージャーが故障した場合、その修理費用は10万円から15万円以上と非常に高額になる可能性があります。

数千円のオイル交換をこまめに行うことは、この高額な修理リスクを回避するための、最も合理的で効果的な保険と言えるでしょう。

結論として、メンテナンスにあまり手間をかけたくない方や、長期的な維持費を抑えたい方にはNAモデルがより安全な選択です。

一方で、車のメンテナンスを厭わず、定期的なオイル交換を徹底できる方であれば、ターボモデルの力強い走りを長く楽しむことも十分に可能です。

④壊れやすいと言われる部品とその対策

インターネットで検索すると「N-BOXは壊れやすい」といった情報を見かけることがあり、不安に感じる方もいるかもしれません。

ここでは、N-BOXで報告されている代表的な弱点や不具合について、客観的な情報とその対策を解説します。

特に注意すべき代表的な不具合

N-BOXは全体的に見て非常に信頼性の高い車ですが、いくつかの弱点が報告されています。

特に中古車を購入する際は、これらの点が対策済みかを確認することが重要です。

- CVTの不具合

特に初期モデル(JF1/JF2)で、走行中の異音や変速ショックなどの報告が多くありました。これはリコール対象となっており、対策部品に交換されていれば問題となるケースは少ないです。 - リアパワースライドドアの不具合

窓ガラスが固着したり、突然落下したりするトラブルが報告されています。これはN-BOXの持病の一つとも言われており、モーターを含めた修理になると10万円を超える可能性もあります。 - エンジンの失火・息つき

急な坂道などで強く加速した際に、エンジンがガクガクと揺れる症状です。プラグやイグニッションコイルの劣化、あるいはエンジン内部のカーボン堆積が原因として考えられます。

リコール情報の確認は必須

リコールは、メーカーが責任を持って不具合を無償で修正する制度であり、欠陥車の証ではありません。

N-BOXでは、前述のCVTのほか、燃料ポンプやEGRバルブなど、安全性に関わる重要なリコールが複数発表されています。

中古車を購入する際には、必ず車台番号を控えて、メーカーの公式サイトなどでリコール履歴を照会し、すべての対策が実施済みであることを確認してください。

(参照:本田技研工業株式会社 リコール・改善対策・サービスキャンペーン)

これらの弱点を事前に知っておくことで、異音や不調を感じた際に迅速に対応でき、予期せぬ高額出費を防ぐことにつながります。

⑤結局、N-BOXは何万キロまで乗れるのか

メンテナンスと乗り方次第で、N-BOXは驚くほどの長距離を走破するポテンシャルを秘めています。

20万キロという数字も、決して終着点ではありません。

実際に、ホンダの公式サイトには、こまめなメンテナンスのおかげで40万キロを突破したという驚くべきユーザーの声が掲載されています。

多少のパワー低下は感じるものの、現在も高速道路を使って長距離を移動しているという事実は、N-BOXの基本設計がいかに頑丈であるかを物語っています。

また、自動車SNSなどでは、30万キロを超えたN-BOXカスタムのオーナーが、エンジンマウントやサスペンション一式を交換するなど、具体的な整備記録を投稿している事例も見つかります。

すごいですね!30万キロ、40万キロというのは、もはや単なる移動手段ではなく、深い愛情を注がれたパートナーという領域ですね。

ただし、この領域を目指すには相応の覚悟と費用が必要です。

30万キロを超えると、車の市場価値はほぼゼロに近くなります。

そこにサスペンション一式の交換といった十数万円単位の投資をすることは、経済的な合理性だけでは判断できません。

部品供給の期限も考慮

自動車メーカーが補修部品の供給を保証するのは、一般的にその車種の生産終了後10年程度とされています。

それ以降は部品の入手が困難になるリスクも増大するため、超長期間の保有を考える上では注意が必要です。

結論として、N-BOXは「壊れたら直して乗り続ける」という強い意志があれば、30万キロ、40万キロという領域まで乗り続けることが技術的に可能な車です。

それは、経済的な合理性を超えた、オーナーの愛情が試される道と言えるでしょう。

N-BOXが何年乗れるかは価値と維持費で決まる

- ①5年落ちのN-BOXの相場はいくらですか?

- ②10万キロを超えたN-BOXの買取相場

- ③10万キロで必須の交換部品と費用

- ④20万キロ走行後の下取り価格の目安

- ⑤夢の30万キロ、そして40万キロの世界

- ⑥まとめ:あなたのN-BOXは何年乗れるか

①5年落ちのN-BOXの相場はいくらですか?

N-BOXの大きな魅力の一つに、非常に高いリセールバリュー(再販価値)が挙げられます。

その絶大な人気から中古車市場でも需要が常に高く、他の軽自動車と比較しても値崩れしにくい傾向にあります。

新車購入から5年後、2回目の車検を迎えるタイミングは、多くの人が乗り換えを検討する一つの節目です。では、5年落ちのN-BOXの価値はどれくらいなのでしょうか。

グレードやボディカラー、車両の状態、そして走行距離によって大きく変動しますが、一般的な目安として、5年落ち(走行距離4〜6万km程度)のN-BOXの買取相場は90万円〜150万円程度と、非常に高い水準を維持しています。

これは、新車価格の50%以上で取引されるケースも珍しくないことを意味します。

リセールバリューを高く保つポイント

- 人気のグレードとカラー

カスタム系のグレードや、パールホワイト、ブラックといった定番色が人気です。 - 純正オプション

純正ナビや両側パワースライドドアなどは査定額アップにつながります。 - 車両の状態

内外装の綺麗さや、禁煙車であることも重要な査定ポイントです。 - 整備記録簿

定期的なメンテナンスを受けていたことを証明する整備記録簿があると、査定士への信頼性が高まります。

大きなメンテナンス費用が発生する前に、このリセールバリューが最も高いタイミングで売却し、次の車に乗り換えるのは、経済的に非常に合理的な選択と言えるでしょう。

②10万キロを超えたN-BOXの買取相場

走行距離10万キロは、中古車市場において「多走行車」と見なされる一つの大きな節目です。

この「壁」を超えると、機械的な信頼性への懸念や心理的な印象から、買取相場は明確に一段階下がります。

例えば、走行距離9万キロ台で50万円前後の価値があった車が、10万キロを超えた途端に30万円台に下落する、といったケースも珍しくありません。

これは、10万キロというタイミングで交換が必要になる部品が多く、買取後の再販にかかるコストが上昇するためです。

しかし、N-BOXはその人気から、10万キロを超えても一定の価値が残る傾向にあります。

状態や年式にもよりますが、10万キロ〜12万キロ走行した車両でも10万円〜45万円程度の買取価格が期待できる場合があります。

10万キロの壁を超える前に売却するのが、高く売るための最後のチャンスと言えそうですね。

まさにその通りです。この段階での査定額を大きく左右するのは、これまでのメンテナンス履歴です。

特に、後述するCVTフルードなどの重要な油脂類が定期的に交換されているかどうかが、査定士の評価に大きく影響します。

しっかりとした整備記録簿があれば、多走行車であってもプラスの評価を得られる可能性が高まります。

③10万キロで必須の交換部品と費用

走行距離10万キロは、多くの部品にとって交換の目安となる重要な節目です。

このタイミングで予防的なメンテナンスに投資することが、その後の車の寿命を大きく左右します。

逆に言えば、このメンテナンスを怠ることが、車が早期に寿命を迎える大きな原因となります。

以下に、10万キロ時点で特に重要となるメンテナンス項目と、その費用目安をまとめました。

| 部品 | 推奨作業 | 交換目安 | 費用目安 | 注意点・リスク |

|---|---|---|---|---|

| CVTフルード | 交換 | 4万kmごと | 10,000円~15,000円 | 【最重要】致命的なCVT故障を防ぐための必須メンテナンス。必ずホンダ純正品を使用してください。 |

| スパークプラグ | 交換 | 軽:5万km / 一般:10万km | 9,000円~12,000円 | 燃費悪化やエンジン不調の原因になります。放置するとイグニッションコイルの故障にも繋がります。 |

| 補機ベルト | 点検・亀裂があれば交換 | 5~7年 or 約10万km | 12,000円~20,000円 | 突然切れると発電停止やオーバーヒートに繋がり、走行不能になる危険性があります。 |

| 各種ブーツ類 | 点検・亀裂があれば交換 | 都度点検 | 1箇所 6,000円~12,000円 | 破れると内部のグリスが漏れ、ジョイントが破損します。車検にも合格できません。 |

| バッテリー | 点検・性能低下なら交換 | 2~3年 | 15,000円~20,000円 | アイドリングストップ車用のバッテリーは寿命が短めです。性能低下は電装系トラブルの原因になります。 |

CVTフルード交換は絶対に怠らないでください

数あるメンテナンス項目の中でも、CVTフルードの定期的な交換はN-BOXの寿命において最も重要と言っても過言ではありません。

これを怠ると、CVT内部の精密な部品が摩耗し、最悪の場合、数十万円という高額な修理費用がかかるCVT本体の交換が必要になる可能性があります。

これらのメンテナンス費用は決して安くはありませんが、将来的に発生するであろう、より高額な修理費用を防ぐための「賢い投資」と考えることが重要です。

④20万キロ走行後の下取り価格の目安

走行距離が20万キロに達すると、車両の資産価値はほぼ底値になります。

この段階では、多くのディーラーでの下取り価格はゼロに近い、もしくは数万円程度というのが現実です。

場合によっては、廃車費用がかからないだけでも良しとしなければならないケースもあります。

これは、20万キロを超えた車両は、次に販売する際の品質保証が難しく、商品としての価値がほとんどなくなってしまうためです。

走行距離そのものよりも、「まだ使える部品があるか」という「資源」としての価値で取引されることが多くなります。

廃車買取サービスの活用も

ディーラーで値段が付かないような多走行車や低年式の車でも、廃車買取専門業者であれば買い取ってくれる場合があります。

これらの業者は、車を鉄資源として再利用したり、海外で需要のある部品を取り出して販売したりするルートを持っているため、価値を見出してくれるのです。

20万キロまで乗り続けたN-BOXは、金銭的な価値はほとんどなくなりますが、それ以上に、長年にわたってオーナーの生活を支えてくれた「パートナー」としての価値があると言えるでしょう。

売却を考える際は、複数の選択肢を検討することをおすすめします。

⑤夢の30万キロ、そして40万キロの世界

前述の通り、N-BOXは適切なメンテナンスを続ければ30万キロ、40万キロという驚異的な距離を走破するポテンシャルを持っています。

この領域に到達したオーナーは、もはや単なる「車の利用者」ではありません。

市場価値がほぼゼロになった愛車に対し、サスペンション一式の交換やエンジンマウントの交換といった、程度の良い中古車が買えるレベルの大きな投資を厭わない、深い愛着を持ったパートナーです。

この段階に至ると、車の維持は「経済的な移動手段の確保」という目的から、「愛車を動く状態で保存する」という趣味やライフワークの領域へと移行します。

そこまで来ると、もはや家族の一員ですね。経済的な合理性を超えた世界ですが、一台の車とそこまで長く付き合えるのは、本当に素晴らしいことだと思います。

この道を目指すためには、いくつかの現実的な課題も伴います。一つは、高額な維持費です。

経年劣化した部品は次々と交換時期を迎え、年間の修理費用が数十万円に及ぶ可能性もあります。

もう一つは、補修部品の入手難です。メーカーによる部品の供給が終了すると、解体部品やリビルト品(再生品)を探し回る必要が出てくるなど、維持のハードルは格段に上がります。

N-BOXを「永久車」として乗り続けることは、技術的な挑戦であると同時に、こうした経済的な課題や部品枯渇のリスクと向き合い続けるという、オーナーの強い意志が求められる行為なのです。

まとめ:あなたのN-BOXは何年乗れるか

この記事では、N-BOXが持つ真の寿命と、そのポテンシャルを最大限に引き出すための方法について解説してきました。

最後に、記事全体の要点をリスト形式でまとめます。

- N-BOXは適切なメンテナンスで20万キロ・15年以上の走行が可能

- 軽自動車の平均使用年数は16.21年で普通車を上回る

- 寿命には物理的な「機械的寿命」と金銭的な「経済的寿命」がある

- ターボ車の寿命はエンジンオイルの管理が最も重要

- NA車は構造がシンプルで長期保有に向いている傾向がある

- CVTやパワースライドドアは弱点として報告されることがある

- 中古車購入時はリコール対策済みかの確認が必須

- ホンダ公式サイトには40万キロを走破した事例も掲載されている

- リセールバリューは非常に高く5年落ちでも高値が期待できる

- 10万キロは買取価格が大きく下がる節目となる

- 10万キロ時点での予防的メンテナンスが将来の寿命を左右する

- 最も重要なメンテナンスは4万kmごとのCVTフルード交換

- 20万キロを超えると資産価値はほぼゼロに近くなる

- 30万キロ以上を目指すのは経済合理性を超えた愛着の世界

- 長期保有の鍵はメンテナンスの質と計画的な投資にある

最後までお読み頂きありがとうございます♪