マツダ CX-60の初期型オーナーで、「乗り心地が悪い」と感じていませんか。

この記事では、CX-60の乗り心地改善を初期型モデルに特化して徹底解説します。

特有のサスペンション形式に起因する問題から、メーカーが提供する足回りの対策部品やショックアブソーバーの対策品による改善、

さらにはより本格的な足回りの改良や交換、そして最終手段としてのサスペンション交換まで、あらゆる選択肢を網羅的にご紹介。

あなたのCX-60を、より快適な一台に変えるための具体的な情報がここにあります。

この記事のポイント

- 初期型CX-60の乗り心地問題の技術的な背景

- メーカー公式の対策部品とその効果

- 社外サスペンションキットの各メーカーの特徴

- 予算や目的に合わせた最適な改善策の選び方

CX-60乗り心地改善、初期型の問題点とは

- ①なぜ初期型の乗り心地が悪いのか

- ②採用されたサスペンション形式の特性

- ③突き上げ感と収束性の悪さが主な原因

- ④メーカーの公式見解と年次改良の歴史

- ⑤公式の足回り対策部品で改善する

①なぜ初期型の乗り心地が悪いのか

マツダCX-60の初期型で乗り心地が悪いと評価された最大の理由は、ハンドリング性能を最優先したシャシーの設計思想にあります。

開発において、背の高いSUV特有の走行中の揺れ(ロール)を抑制し、安定したコーナリングを実現することが至上命題とされました。

このため、サスペンションのセッティングは快適性よりも剛性を重視した硬めの味付けとなり、結果として路面の凹凸から来る衝撃を吸収しきれず、多くのドライバーや同乗者が不快に感じる硬さや突き上げ感につながったのです。

言ってしまえば、日常的な快適性をある程度犠牲にしてでも、スポーティな走行性能を追求した結果と言えるでしょう。

さらに、新開発されたトルクコンバーターレスの8速ATが低速域で見せるギクシャクとした挙動も、乗り心地の評価をさらに下げる一因となりました。

サスペンションからの物理的な衝撃と、パワートレインの不規則な挙動が組み合わさり、全体として洗練されていない印象を与えてしまったのです。

初期型の乗り心地問題のポイント

- ハンドリング安定性を最優先した硬い足回り

- 路面からの鋭い突き上げ感を乗員に伝えやすい

- 段差を越えた後の揺れが収まりにくい(収束性が悪い)

- トランスミッションのギクシャク感が不快感を助長

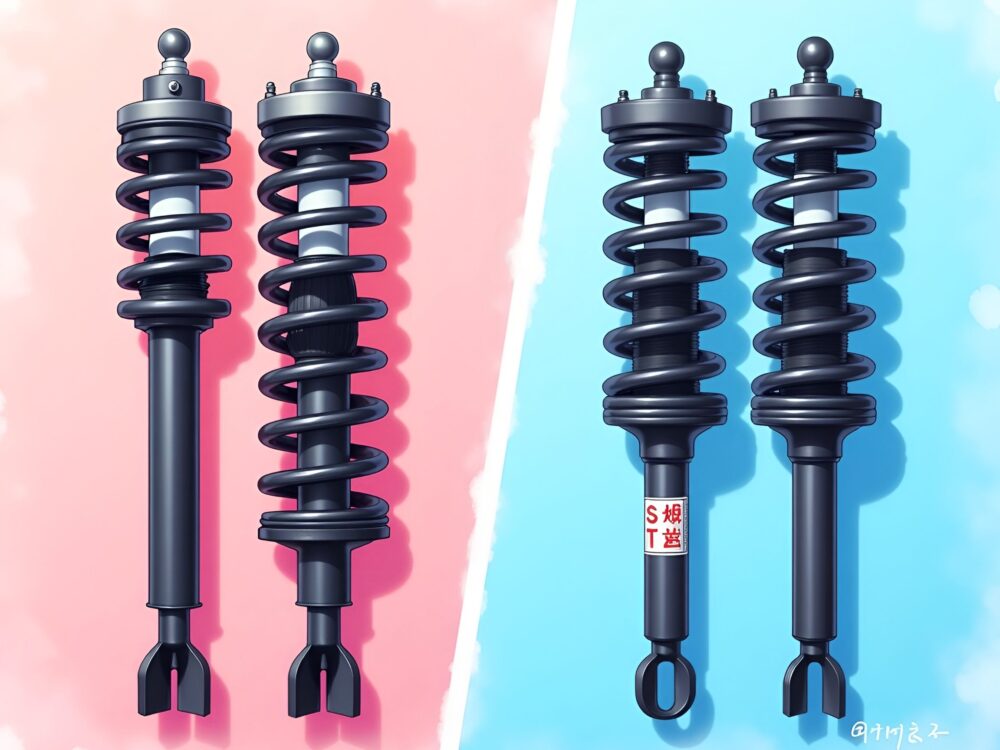

②採用されたサスペンション形式の特性

CX-60の足回りには、それ自体は非常に高性能なサスペンション形式が採用されています。

フロントには高級車やスポーツカーで多用される「ダブルウィッシュボーン式」、リアには「マルチリンク式」が搭載されました。

これらは、タイヤの接地性を高く保ち、正確なハンドリングを実現するための理想的な組み合わせです。

しかし、問題の核心は部品の選択にありました。

特にサスペンションアームの取り付け部の一部には、一般的なゴム製のブッシュではなく、レース用車両にも使われる剛性の高い「ピロボールジョイント」が採用されたのです。

ピロボールはゴムのような「たわみ」がほとんどないため、サスペンションが設計通りの精密な動きをすることを可能にし、ダイレクトな操舵感を生み出します。

その一方で、路面からの微細な振動や衝撃を吸収する能力に乏しく、ほぼ全ての入力を直接ボディに伝えてしまうという大きなデメリットを持っています。

このピロボールの採用が、CX-60初期型の硬質な乗り心地の主要因となったのです。

サスペンション形式の豆知識

- ダブルウィッシュボーン式(フロント)

2本のアームでタイヤを支える構造で、タイヤの角度変化を抑え、高い接地性と操縦安定性を両立します。 - マルチリンク式(リア)

複数のアームでタイヤを支える複雑な構造で、乗り心地と安定性を高い次元で両立させるための緻密なセッティングが可能です。

③突き上げ感と収束性の悪さが主な原因

CX-60初期型の乗り心地に関する具体的な不満は、主に「突き上げ感」と「収束性の悪さ」の2点に集約されます。

突き上げ感は、前述の通り、剛性の高いピロボールジョイントと、硬めに設定されたダンパー(ショックアブソーバー)に起因します。

特に、ダンパーがゆっくり動く領域での抵抗(減衰力)が非常に高く設定されていたため、細かな路面の凹凸に対してもサスペンションがしなやかに動かず、鋭い衝撃として乗員に伝わってしまいました。

もう一方の収束性の悪さは、段差を乗り越えた後に車体の揺れがいつまでも「ポヨンポヨン」と続く現象を指します。

これは、一度縮んだスプリングが元に戻ろうとする動きを、ダンパーが適切に制御しきれていないことが原因です。

この絶え間ない上下動は、特に後部座席の乗員に車酔いを引き起こす一因となり、プレミアムSUVとしての上質感を大きく損なう要因となりました。

まさに、滑らかな路面でのコーナリングといった限定的な状況では設計通りの性能を発揮するものの、日常で遭遇する一般的な道路環境では衝撃吸収能力の不足が露呈してしまうセッティングだったと言えます。

④メーカーの公式見解と年次改良の歴史

市場からの厳しいフィードバックを受け、マツダはこの乗り心地問題を非常に深刻に受け止め、発売翌年から継続的に大規模な改良を実施しました。

これは単なる微調整ではなく、設計思想そのものを見直すレベルの変更を含んでいます。

特に2024年モデル以降の年次改良では、乗り心地の改善を主目的に、以下のような抜本的なハードウェアの変更が行われました。

- リアスプリング

レート(硬さ)を約20~25%低減し、よりしなやかに動くように変更。 - リアダンパー

減衰力特性を全面的に見直し。特にスプリングの伸びを抑える力を最大2倍に高め、揺れの収束性を向上。 - リアスタビライザー

一部モデルで完全に取り外し。これにより左右輪の独立性が高まり、路面の悪い道での快適性が向上。

これらの変更は、初期モデルの「剛性で抑え込む」思想から、「制御された柔軟性でいなす」という、より洗練されたアプローチへの大きな転換を示しています。

この結果、現行モデルの乗り心地は初期型とは別物と言えるほど劇的に改善されています。

| 項目 | 初期生産モデル (~2023年) | 年次改良モデル (2024年~) |

|---|---|---|

| リアスプリング | 初期レート(硬め) | レートを約20-25%低減(柔らかめ) |

| リアダンパー | 初期チューニング(突き上げ感あり) | 伸び側減衰力を最大2倍に強化 |

| リアスタビライザー | 装備 | 廃止(一部モデル) |

| 制御システム(KPC等) | 初期セッティング | ハードウェア変更に合わせ再セッティング |

⑤公式の足回り対策部品で改善する

CX-60初期モデルのオーナーにとって、最も現実的でリスクの少ない改善策が、マツダ公式のサービスキャンペーンを利用した対策部品への交換です。

これはリコールとは異なり、オーナーが乗り心地に関する不満をディーラーに申し出た場合に適用される改善措置となります。

このキャンペーンの主な内容は、問題が指摘されたリアのショックアブソーバーなどを、設計が見直された「対策品」へと交換するというものです。

自身の車両が対象であるかどうかは、最寄りのマツダディーラーに車台番号を伝えることで簡単に確認できます。

年次改良で施されたスプリング交換やスタビライザー撤去といった全ての変更を適用することはできませんが、乗り心地に最も影響の大きいダンパーを交換するだけでも、その効果は十分に体感できます。

公式対策品への交換手順

- 最寄りのマツダディーラーに連絡する。

- 「初期モデルの乗り心地について相談したい」と伝える。

- 車台番号を伝え、サービスキャンペーンの対象か確認してもらう。

- 対象であれば、入庫日を予約して対策品に交換してもらう。

CX-60乗り心地改善、初期型の対策を解説

- ①対策品のショックアブソーバーの効果

- ②ディーラーでの対策費用と保証について

- ③社外品での足回り改良と交換という選択

- ④社外サスペンション交換のメリット

- ⑤社外品を選ぶ際の注意点と費用

- ⑥まとめ:CX-60初期型の乗り心地改善

①対策品のショックアブソーバーの効果

サービスキャンペーンで交換される対策品の中心は、リアのショックアブソーバーです。

例えば、マイルドハイブリッドモデル用の部品番号は末尾が「E」から「F」へと変更されており、内部の減衰力特性が明確に見直されていることが分かります。

実際にこの対策品に交換したオーナーからは、「走り出した瞬間から違いが分かる」といった声が多く寄せられています。

具体的には、以下のような改善効果が報告されています。

- 橋の継ぎ目などを乗り越える際の、鋭い突き上げの角が取れてマイルドになった。

- 不快だった揺れの収束が格段に早くなり、車体が安定するようになった。

- 全体的に足回りがしなやかになり、プレミアムSUVらしい乗り心地に近づいた。

ただし、多くのオーナーが指摘するように、この改善はあくまで「初期モデル比」での話です。

足回りの基本的な硬さは残るため、工場出荷時から全ての改良が施された最新の年次改良モデルの乗り心地には及ばない、という点は理解しておく必要があります。

②ディーラーでの対策費用と保証について

公式対策品による改善を選択する最大のメリットは、コストと保証の側面にあります。

費用に関しては、車両がメーカーの新車保証期間内(通常は3年間または6万km)であれば、無償で交換作業を実施してもらえるケースがほとんどです。

これは、最小限のコストで顕著な改善効果を得られる、非常に大きな利点と言えます。

そして、もう一つの重要な点がメーカー保証の維持です。

ディーラーで正規の部品を使って作業を行うため、当然ながら車両の保証が失われることは一切ありません。

後述する社外品への交換では保証の問題が常につきまといますが、公式対策品であればその心配は皆無です。

安心して乗り心地を改善し、その後のカーライフもディーラーのサポートを受け続けることができます。

中古の初期型を購入する際の注意点中古でCX-60の初期モデルを検討する場合、このサービスキャンペーンが実施済みであるかは、乗り心地と車両価値を大きく左右する重要なチェックポイントです。購入前には必ず整備記録を確認し、対策品への交換が完了しているかを確認することをおすすめします。

③社外品での足回り改良と交換という選択

ディーラーでの公式対策では満足できない、あるいは、より自分好みの乗り味やスタイルを追求したいオーナーには、アフターマーケットで販売されている社外品のサスペンションキットが有効な選択肢となります。

最も一般的なのが、スプリングとショックアブソーバーが一体となった「車高調整式サスペンションキット(通称:車高調)」への交換です。

車高調を導入することで、主に以下の2つのメリットが得られます。

1. 車高調整機能

ミリ単位で車高を下げることが可能になり、よりスポーティで安定感のあるスタイリングを実現できます。

重心が下がることで、コーナリング性能の向上も期待できます。

2. 減衰力調整機能

多くの車高調には、ショックアブソーバーの硬さ(減衰力)をダイヤルなどで多段階に調整できる機能が備わっています。

これにより、街乗りでは柔らかく快適に、高速道路では硬く安定した走りにと、走行シーンや好みに合わせて乗り心地を自在にセッティングできるようになります。

これが純正品にはない最大の魅力です。

④社外サスペンション交換のメリット

CX-60用には、主要なサスペンションメーカーから特性の異なる様々な車高調がリリースされており、オーナーのニーズに合わせて選ぶことが可能です。

例えば、TEIN(テイン)社の「FLEX Z」は快適性重視のセッティングで、純正のゴツゴツ感を解消し、しなやかな乗り心地を求めるユーザーから高い評価を得ています。

一方、BLITZ(ブリッツ)社の「DAMPER ZZ-R」は幅広い減衰力調整機能を持ち、快適な街乗りからスポーティな走行まで一台で対応したいバランス重視のユーザーに適しています。

また、マツダ車専門チューナーであるAutoExe(オートエクゼ)のキットは、あえて減衰力調整機能を固定式とし、メーカーが考える「ストリートでのベストセッティング」を提供。

乗り心地を改善しつつ、マツダらしいリニアな操縦性をさらに深化させたいと考えるドライバーに支持されています。

| ブランド / モデル名 | 主な特性 | 推奨ユーザー像 | 価格帯(参考) |

|---|---|---|---|

| TEIN / FLEX Z | 快適性重視・高コストパフォーマンス | 日常利用が中心で、しなやかな乗り心地を最優先する方 | 約13万円~ |

| BLITZ / DAMPER ZZ-R | バランス型・幅広い調整機能 | 快適性とスポーツ性を両立させ、自分好みに調整したい方 | 約14万円~ |

| AutoExe / ストリートスポーツ | 純正進化型・質の高い操縦性 | マツダらしい走りを追求し、洗練されたスポーティさを求める方 | 約20万円~ |

⑤社外品を選ぶ際の注意点と費用

社外サスペンションへの交換は大きなメリットがある一方で、慎重に検討すべきデメリットと注意点も存在します。最も重要なのが費用と保証の問題です。

まず費用ですが、キット本体の価格(13万円~25万円程度)に加えて、専門的な取り付け工賃とアライメント調整費用が別途必要になります。

一般的に、工賃が3万円~6万円、アライメント調整が1.5万円~3万円程度かかるため、総額ではキット代金にプラス5万円から10万円程度を見込んでおく必要があります。

そして、最も大きなデメリットがメーカー保証への影響です。

社外サスペンションを装着すると、足回りに関連する部品(ドライブシャフトやステアリング機構など)に不具合が発生した場合、それが社外品の装着に起因すると判断され、メーカー保証の対象外となる可能性が非常に高いです。

また、車高を変更した車両の入庫自体を断るディーラーも増えており、今後のメンテナンスに支障が出るリスクも考慮しなければなりません。

社外品交換のリスク

- 追加費用

キット本体価格に加え、工賃とアライメント調整費用が発生する。 - メーカー保証

足回り関連部品のメーカー保証が受けられなくなる可能性が高い。 - ディーラー入庫

店舗によっては、違法改造でなくとも入庫を断られる場合がある。

これらのリスクを許容できるかどうかが、社外品を選択する上での重要な判断基準となります。

まとめ:CX-60初期型の乗り心地改善

この記事で解説してきた、CX-60初期モデルの乗り心地改善に関する要点を以下にまとめます。

- 初期型の乗り心地はハンドリング重視設計が原因

- 主な不満は鋭い突き上げ感と揺れの収束性の悪さ

- マツダは年次改良でサスペンションを大幅に改善している

- 初期型オーナーはディーラーで公式対策品への交換が可能

- この改善策はサービスキャンペーンとして提供される

- メーカー保証期間内であれば無償で交換できる場合が多い

- 対策品交換で突き上げの角が取れ収束性が大きく向上する

- ただし最新の年次改良モデルの乗り心地には及ばない

- より高いレベルの改善を求めるなら社外品が有効な選択肢

- 社外品は車高調整式サスペンションキットが主流

- TEINは快適性、BLITZはバランス、AutoExeは純正進化型が特徴

- 減衰力調整機能により自分好みの乗り心地を実現できる

- 社外品はキット代の他に工賃やアライメント調整費が別途必要

- 最大のデメリットは足回り関連のメーカー保証が失効するリスク

- 自身の目的、予算、リスク許容度に応じて最適な方法を選択することが重要

最後までお読み頂きありがとうございます♪